10本「護照」,10種流離

專訪《虎豹瑪莉》攝影zine二期

#難訪(第1篇) - 若說2021年是香港人離別之年,並不為過。香港統計處數字顯示,從去2020年中到2021年中,有近9萬人移離香港。身邊親友、同事、舊同學離港的消息每天充斥社交媒體,香港人一下子在經離多場離散中被迫成長。

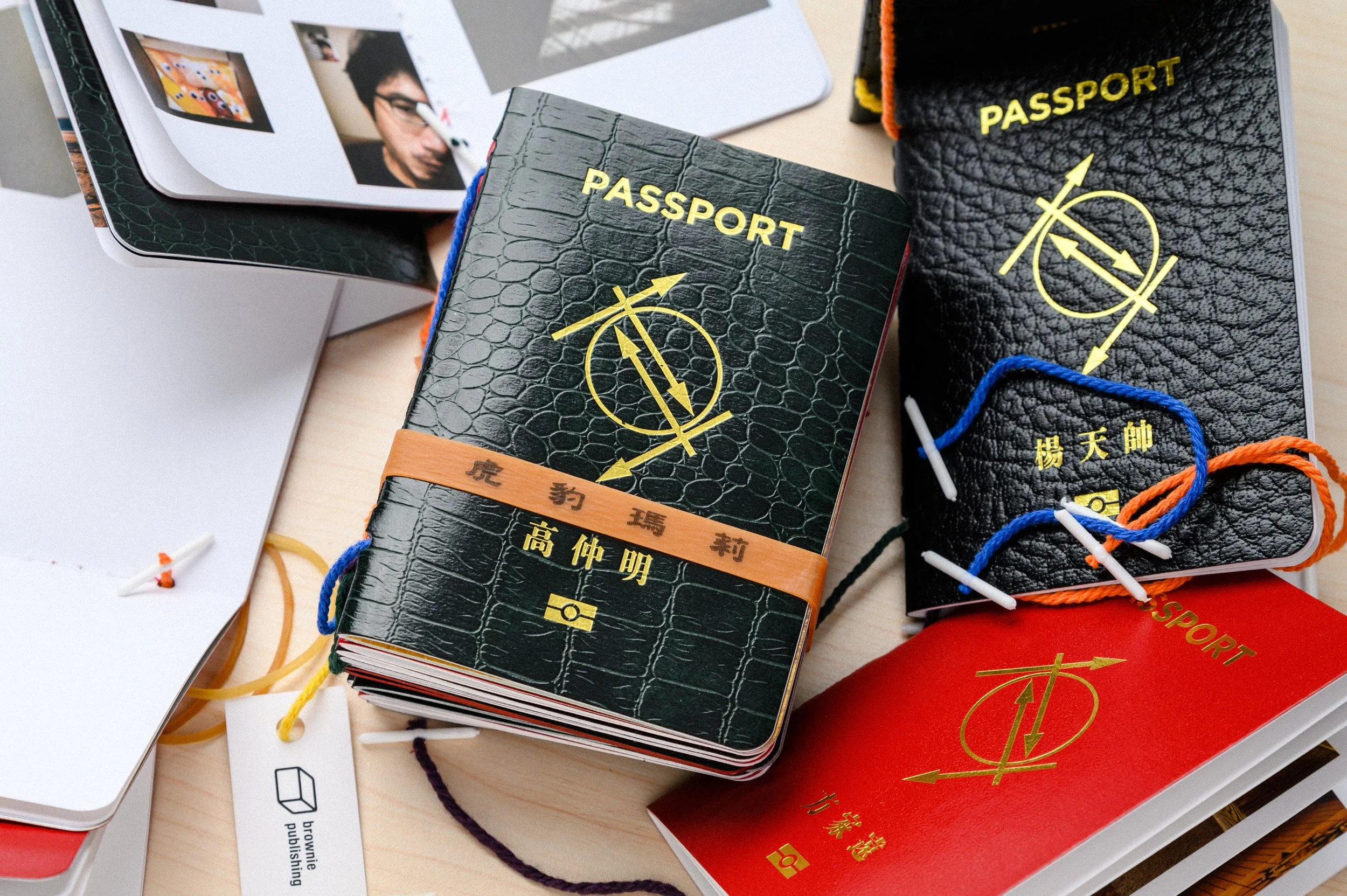

香港《虎豹瑪莉》攝影zine 推出了第二期,以「流離」為題,結集身處英、美、日、台、香港和芬蘭共10位港人攝影師,將作品印成10冊「護照」,訴說10種離情和別緒。

10本攝影小冊,用繩子穿連起來,他們說:「繩是一種連繫,香港人流離到不同地方,花果飄零,總是有甚麼連繫著彼此。現在香港人的概念不再只是地域性的。」而這條繩子可以隨時拆開,或被剪斷,甚至把其中幾本書拿走,象徵這種連繫「它可以變化,可以穿,可以散,可以分,可以離、也可以爛。」

筆者訪問了這10位參與的攝影師,包括高仲明(台灣)、姚尚勤(芬蘭)、賴朗騫(香港)、黃靖凝(美國)、陳焯煇(台灣)、馮凱鍵(香港)、楊德銘(香港)、方家遠(日本)、楊天帥(英國)和PW(香港)。

__________________________________________

訪問當天, 《虎豹瑪莉》幾位創辦攝影師 PW、馮凱鍵(阿凱)和楊德銘(Paul),手上拿著印刷廠剛印好還未訂裝的半完成品,輕薄的三張大紙,稍後將被加工製作成10冊小書,正在進行最後階段的趕工。

「我想『流離』是適合這個時代的。」他們訂了題目,讓攝影師自由發揮。Paul說,團隊一開始便決定要用護照形式來呈現。邀請到設計師 Benny Au幫忙,將設計元素和創作意念融入書的細節。護照分為深藍、紅色和橄欖綠色三種顏色,封面物料各有不同紋理,繩子正是他的提議。

「出來的成品效果非常好。」PW滿意地說,起初構思是用同一條繩將10本書連在一起,礙於技術難度,改為用幾條不同顏色麻工繩穿連起來,繩子各有長短,代表各地地域距離。最後用一根印有「虎豹瑪莉」字樣的粗身橡筋綑在一起,「好像在機場帶團的領隊,各位團友我們稍後在A閘口等。」

__________________________________________

翻閱舊照處理「時代的創傷」- PW

PW 最近從攝影記者的崗位退了下來,成為一位自由攝影師,他的照片延續上期思路,著重個人情感,沒有太強烈的社會性。

作品命為《給亂世的備忘錄》,他受到著名德國攝影師 Wolfgang Tillmans 的作品啟發,在整理相庫時,找出一些工作以外拍攝的天空、雲層、夕陽等永恆的東西,照片以並置(juxtaposition)方式對照其他物件,例如香港經常看到的黃色圍板。

「我找了『時代的創傷』去處理這個題目,今年好像跟很多人道別。之前社會動蕩,連結香港人的可能就是這些痛苦和創傷。現在我們經歷的事情,好像世界上好多人都經歷過……因此,想在這個題目上看看如何演化它。」

他在簡介中寫道:「創傷的重量,是生命中不可逃脫之重,接受『現實』,成為你的記憶」。最後一頁的空白頁,PW轉贈曾從事新聞工作的藝術家鄭子峰(Jeff),展示一張「228大搜捕」前後,兩位女子在警署外深深擁抱的照片。

__________________________________________

拍攝即將離開的家庭 -Paul

攝影師楊德銘(Paul)作品《離。留。家居》,拍攝多個將要離開的家庭,家裡的狀況。他說今次作品「用紀實攝影最基本的方法」直白地拍攝。「有些人可能正在收拾行李,有些人已經把箱子全部搬走,只剩下傢具,有些連傢具都清空了,只剩下空房子。」

大部分拍攝對象都是他認識的朋友,有些未必很熟絡,可能是隔壁班的中學同學,但正好是一個重新聯繫的過程。在這時代離開的人身份都有點敏感,為了令被攝者安心,他訂下規舉,完全不拍攝樣和任何辨識到身份的物品(例如是照片),「你進入別人家裡拍攝,他們對你有一定信任,我覺得也要給對方足夠信任。」

Paul 會跟朋友做一個簡短訪問,各人離開的原因很多元化,其中一位受訪者對他說:「我望到啲嘢發生好鬼唔開心,最簡單是47人早上被捕,我下晝就放咗層樓(把房子放售)。」他拿著相機,走進受訪者的家裡,想像他們當時的心情,作品同時流露被攝者與攝影者的情緒狀態,「我想這真的是一個大時代的反應。」

「上一次香港移民潮(1989年到1997年),印象中身邊沒有太多認識的人走,可能有一兩個中學同學,但為數不多,當時我沒有太大感受。今次單是12月,已經有4、5位朋友離開,衝擊很大,你會問『有無咁誇張?』」

在充滿無力感的大環境裡,「在我最頹的時候,我覺得『唔得㗎,無用㗎』」欠缺動力,不斷質疑自己。「我也考慮過離開,但很多事情有限制。我有些不忿氣,有人常對我說,這時候留在香港應該是最多創作的時候,我覺得是對的。」

「作為留低的人,我不知道該如何面對,所以做到幾多得多,譬如能夠出書便出,可以寫文便寫,拍照就拍,策展就策。」可能創作本身,就是調整自己的狀態最佳的辦法。

書中展示了7個家庭的照片,目前,他繼續拍攝更多家庭。

__________________________________________

用損壞相機紀錄家庭 - 馮凱鍵

攝影師馮凱鍵作品《無法顯示的家庭影像》看似簡單的私人家庭照片,但裡面流露複雜的情感。阿凱用一台壞了的相機,在理工大學為弟弟拍攝畢業照片。

2019年原本是他弟弟畢業的年份,後來他延遲了畢業,理大也是他自己作為攝影記者採訪生涯中,畢生難忘和最挑戰人性的經歷(見稿:https://bit.ly/3e1WOy2),「我很有印象,那時候有些被燒焦的畢業禮裝飾品,那條樓梯被燒到焦黑…」

這部相機是他平常工作會使用的器材,他刻意不去維修相機,覺得這樣的效果很適合這個時代。「我好信邪的,認為somehow有些事情發生了,不久黎智英就被捕了。」

那時候幾乎每天都某人被捕的新聞,某些時候工作需要還前親自採訪,「我覺得今年有3分2時間都處於一種停擺的狀態,在大搜捕之後,覺得『有些東西為何會這樣?所有事情愈來愈差。」

在拍攝這輯照片時,他沒有和家人商量,阿凱覺得有點自私,「好像利用了家人,幫我完成一所謂的作品。」他帶弟弟回到一些有很深個人感受的地方,弟弟起初有些不情願,後來還是配合了,陪他回來孫中山銅像旁、游泳池、天橋和渠口合照。

到後來弟弟移民了。阿凱翻拍螢幕,再將所有樣貌貼上不只一層的紅色貼紙,他認為這是適合的處理方式,「我們這個時代有很多遮掩」,也讓照片不是平面的影像,「摸上去,他們也可以你的家人。」他像女工一樣連夜趕工,認為這樣重覆性的工作,可以治癒到自己。

對於弟弟的離開,傷心之餘,他還有點憤怒,「哪一種力量驅使我們硬生生將一個家庭拆散?」雖然與弟弟不算特別要好,但兩兄弟很多年睡在上下鋪床,有一種血肉的連繫,大家都明白彼此想法,弟弟有時還會主動關心自己,讓他覺得內疚。

「2019年之後,曾經我有段時間好想走,後來發覺愈來愈多人離開,又變得不是太想走了,因為總要有些人留在這裡做一點甚麼。有些比我處於刀鋒位置的人都未離開,為何這麼多人輕易就放棄呢?去到新的地方,如何保持到香港人的身份?確保第二、三代還會說廣東話,認識香港的歷史?」

__________________________________________

「失戀家」的戀愛,瑪莉退場了 - 陳焯煇

攝影記者陳焯煇回到台灣工作,最近他談戀愛了,但仍自稱是個習慣失戀的「失戀家」。今期他放低了瑪莉充氣娃娃(見稿:https://bit.ly/3mfTy7E),作品《房間》拍攝他從香港的家離開,到台灣防疫酒店、時租旅館和Airbnb居住的過程。

部分與家人相處點滴的照片細膩動人,簡介文字造作得很:「2021夏,遷移的季節,媽說:『香港在消失啊。』我對宏大意義的東西卻提不起勁,我選擇了學習食煙,我以每月平均7.5支的速度在煙圈裡捉迷藏。」

「我以房間為主題,將『流離』過程集中在房間中內,我覺得房間的變化能側寫一些東西,透露一些東西。以前有個說法:香港是借來的時間和空間,三個月前我拍照時想,台北是我借來的時間和空間。但近來溝了囡(交到女友),故事就有些不同。」他對筆者說。

「我比較悲觀。我來台灣,本來想拍攝一些在台港人,後來覺得不對勁,香港人之中存在很大差異,不是一句『香港人身份』就能概而論之。我自作多情,以為在訴說一個『香港人在海外共創新香港的故事』,但也許,只是又一個緣起緣滅的故事。」

「我金牛座,念舊,就算在台灣結婚生仔,仍然覺得自己是香港人,也不會忘記自己的起點。但這建構出來的身分並不堅固。如果語言廣東話沒了,不過幾代,我們珍重的東西也隨風而逝。」他幽幽地說:「這是一個不斷看見人和事在瓦解的時代。看得人也老了。」

他用「失戀家」來形容自己,表示:「沒有失戀就不會溝女。而且可能過一陣子又失。失戀是我常有的狀態。」最後他說,現在不需要,也不敢拍攝瑪莉了,「我拍的時候未有囡,現在Mary暫退場,女友是跆拳道黑帶。」

__________________________________________

駐日攝記的熊仔旅遊照 - 方家遠

法新社駐日本港人攝影記者方家遠作品《旅遊照》紀錄了他休假期間幾次於東京近郊的旅程。除了旅途的景色,也為玩具小熊拍打卡,他想把這些照片傳給在香港的母親和親厚的上司。

離港工作快將2年的方解釋,攝影部一位上司曾讓他看陪伴了自己30多年企鵝公仔的攝影遊記,為了不輸給上司,便帶著小熊前往一些未到過的地方旅行。「熊仔算是吉祥物。在香港荃灣的家裡還有一隻北極熊公仔,那是熊仔的太太,我把它留弄下陪伴母親,總要拍照更新一下近況讓北極熊知道。」

「如果可以選擇,我較喜歡和朋友結伴同遊,一個人會比較寂寞,但想到很多人都是獨自在異地展開新生活,別人是人生的旅程,自己身邊總有家人和同事回應自己旅程。」

有趣的是,他經常在社交媒體上載在日本拍攝與香港相似的景色,然後標註「城門河、雞公嶺、油塘大本營」等地名,「個人而言,香港比日本漂亮。在東京和朋友較多在居酒屋聚會,因為不能喝太多,有時找到與香港相似的地方,會懷念香港跟朋友簡單生活的日子。」

「對於香港人離開,我的看法是正面的,尤其有小孩的家庭,現在已不是『養兒防老』而是『窮人生仔正仆街』年代,要是一定經濟能力,移民其他國家,讓小朋友接受更好的教育,總比留在香港好吧。」他說。

「攝影和藝術肯定能夠回應時代,移民潮是件大事,每個移民家庭是獨立去做『私寫真』的個體,由『香港人』身份轉變成『英國人』的過程,可以用影像日記的方式呈現。」

「可能要長時間才看到,但始終,攝影是時間的語言。」他以一本正經地的口吻說:「但件事在歷史中留下,就不能消逝,這是宇宙的定律,好比看天上的星星,是看星星千萬光年前的樣子,星體本身消逝了,但其光芒不減的道理。」

方家遠指自己香港人身份認同很直接,「每年年尾都是參加新聞比賽的日子,在nationality/region 一欄填上: HKG。」

__________________________________________

最不捨得的是人 - Crystal Wong

90後創作者Crystal Wong作品《致遠方的人》拍攝自己的孖生妹妹在美國的生活,穿梭兩地的父親,還有一位已經移民國外的朋友。

「今年三月是我第一次在疫情後飛往美國。那時有一年多沒見過住在加州的母親和妹妹,也不知道在美國的疫情生活是怎樣的。我倆每天晚飯後就會外出踱步,路上都是房屋、樹、一些很久沒有因旅遊而細看的景致。我很純粹地用手機拍了一堆相。」

Crystal說,後來她用這些照片回應「流離」主題,「在想到底要拍什麼時,便想以人為旨。後來我又想,既然我最不捨得的是人,那就命名《致遠方的人》。」

今年年頭,Crystal有位不常見面的摯友移民,這一年她在不同場合都會想起,「如果他在就好了。可能只是多個人陪我吃譚仔,或者有個人陪我到中大走走,曾經簡單的交流是彌足珍貴。我覺得過去這兩年,香港十分壓抑,而我是處於迷惘和不斷疑問的狀態,唯有創作和紀錄,才覺得沒有浪費到活在香港的時刻。」

Crystal 於17年就隨家人移美,19年回流了兩年,在反修例運動期拍攝影片,現在又回到美國。「四年前我走的時候,也沒想過要變成一個美國人,只懷著工作假期的心態。而這兩年離開的人,好像都帶著一種強烈的身分認同,夾雜著傷心、不忿、不甘、遺憾。我感到香港人身分認同將前所未有地強烈,同時大規模地散落世界。這是否一件好事,我也不清楚。」

__________________________________________

從憤怒到治癒的日常細節 - 賴朗騫

攝影師賴朗騫是《虎豹瑪莉》三位核心成員以外,今期參與唯一留港的創作者。對於「流離」這個題目,賴朗騫想到的是,人在臨死前的狀態「彌留」。

他指自己拍攝和選擇的照片,與生死、科幻、似是有希望但原來沒有、穩定和靜態中的流動性的東西有關。例如枱面上似是牛的頭骨,正在轉動的電風扇,杯中水在搖晃的杯子,升降機上的彩燈,一輪新月和孕婦等等。

賴以一貫手法拍攝,刻意去除事物身處的空間和環境,利用手機鏡頭的變焦,非常直觀地拍攝景物,令人不知道是否在香港拍攝,有時會因手機像素不夠而出現模糊失真效果,認為照片在紀錄一種個人多於社會狀態。

他發覺在2019年運動過後,自己的想法和觀看事物的方法已經不同,再也拍不回之前的照片。從前他希望在生活細節中,尋找壓抑的東西,揭露隱藏在背後的事情。「運動過後,所有野都揭露出來,連師奶都知道,不用我去講。」這令他有點迷失,認為值得舉機拍攝的事物變得少了。

賴朗騫說,自己從來都是悲觀的,也許未來2年、5年不一定可以做到甚麼。「身邊有人離開,有人討論說不應該在最差的時候走。但我卻認為,每人有自己的原因、盤算和選擇,沒有必然的答案,要尊重每個人的決定和選擇,這也是對每人的信任。」從前他覺得憤怒是重要的,希望在畫面中表達出來。現在他更希望,拍攝的相片可以治癒自己和他人。

__________________________________________

移台攝記風景照抒發感受 - 高仲明

攝影記者高仲明(Ming)過去以拍攝社會低層的故事為主(見稿:https://bit.ly/3bNwIQQ),移居台灣後的他,今期以他移台後拍攝風景照片回應主題。

Ming 回憶說,那時候因為太太尚在香港仍未抵台,令他難以心安,加上對於身邊環境和生活方式有點陌生,作為攝影師,他唯一懂得去做的就是繼續拍照,於是經常去看風景,令自己放鬆一點,也拍下了這些風景照片,作為抒發感受的方法。

他形容,「雖然台灣生活環境比香港好,但不安的感覺揮之不去,深知自己比年輕攝影師擁有更多資源,若說不安,實在汗顏,只是要落地生根,還有漫漫長路。」但他認為,自己的照片中有種恐懼和不知所措,還有點壓力和焦慮。

對於香港的移民潮,「我覺得有那麼多人離開不出奇,但想到大家要重新適應新生活,都會有一種恐懼。最近情況較好了,由最初住在朋友家被照顧,到開始認識到很多願意幫助他的台灣朋友,給我很多認識台灣的機會,到開始有一些工作,可以真的接觸到社會脈絡」

對於身分認同問題,他說:「我怎樣都是一個香港人,但都要積極融入當地社會,想成為一個當地人。」要怎樣在兩種身份之間取得平衡?「我自己還沒有掌握,所以真的答不到。」

現在,高仲明經常在居所附近拍攝淡水的風景。

__________________________________________

沙龍手法拍攝英國理想居住地 - 楊天帥

旅英傳媒工作者和藝評人楊天帥以作品《走難》作為回應,他用帶點夢幻、朦朧、沙龍攝影的方法,拍攝港人最希望居住的5個英國地方。

十多年前,天帥曾修讀楊德銘的課堂,希望成為一位攝影記者,今次他曾想過拍攝的阿富汗難民圖片故事,但作為BNO移民,他感到香港人對「流離」一詞有詞性矛盾性,「『流離』是個負面詞語,總不會有人說『恭喜你流離』吧?」天帥道。

「但另一方面,人為甚麼要流離?無論純粹的移民也好,真正的走難也罷,背後都必然包含著一種『從一個不大好的狀況走向更好狀況』的情況。例如人們覺得教育制度沒救了,又或者覺得會隨時被捕,為了有免於恐懼的自由所以離開......流離其實是正面的。」

在外地觀察許多香港人,他發現:「很多人移民都選擇『靜靜雞』,除了安全考慮,也對自己『離開』感到自責,覺得拋棄了一個地方的人和事。很少人會願意承認,自己離開香港是為了尋求美好。」

「我希望面對美好的「流離」圖像,思考流離的兩面性。之前英國港僑協會有個調查,有提到香港人在倫敦最想住的幾個地方,我就想最好就是把這五個地方的美好生活都拍一拍。之後再將圖像柔焦化,突顯一種沙龍一樣美好的狀態,可能暗示一種夢想,或者幻像。」

「攝影能表達這種想法嗎?我覺得某程度上是賭一鋪。」他笑道,「其實我並不是拍攝英國最美好的一面,更靚更豪華的地段都有,但這幾個地方是香港人投票最想住的地區,是他們認為『生活可承擔的合理的』。所以雖然是理想化的,同時卻也是客觀的。」

「個人經驗來說,當然也有非常困難的地方,想念香港的時候,不過與此同時也有去公園散步,覺得景色漂亮的時候。偶爾也會為 Pizza 和一些酒吧的啤酒特別便宜而高興。但這些事情總讓我困擾。就是說,當很多朋友還在坐牢的時候,我怎麼能為散步感到平安?」

「但這同時就是事實,就算自己不願接受也是事實。如果他人也有與我類似的困惑,那麼也希望他們可以面對到這個事實。我甚至想過這輯照片會不會引起一些批評或責罵,比如說『做逃兵逃得你咁開心呀?』、『移民撚收皮』之類,但我想我又不是大藝術家,應該不會吧。」

楊天帥在日本東京藝術大學讀完博士後來到英國工作,「香港人離開香港後對自己的身分(感受、發展、推廣、理解),會不會『打折』、『唔喺香港會不會爭咁啲』。要回覆這個問題很複雜,涉及很多情緒。至於我自己覺得不會,一來我已經離開香港生活很長一段時間,並不想因而否定自己是香港人或對香港文化發展的貢獻;二來,確實很多推動香港走向的人和事都不是在香港發生。不是一定要身處香港才有資格講香港人身份。」__________________________________________

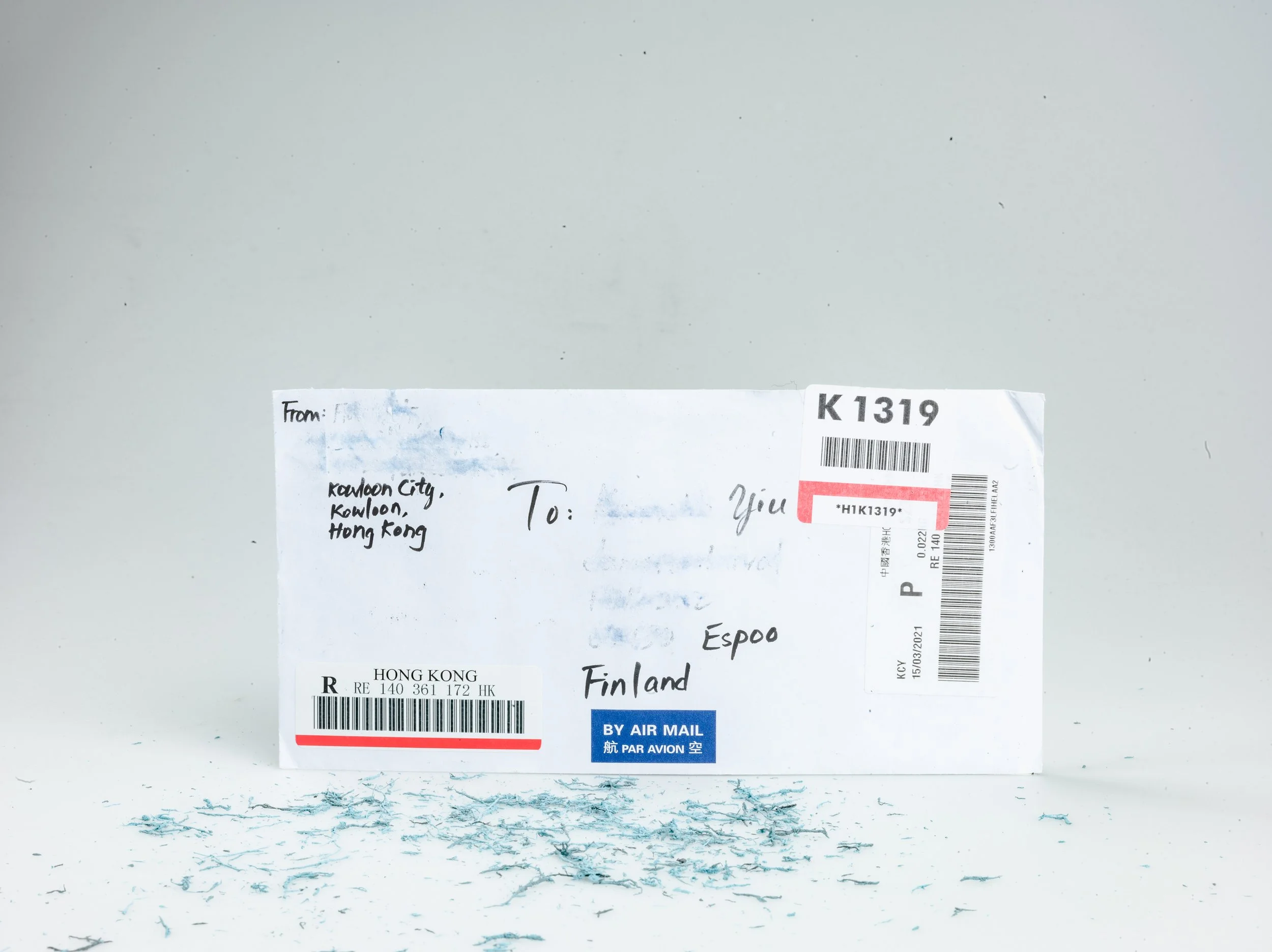

拍攝信封象徵港人連繫 - 姚尚勤

視覺藝術家姚尚勤 (Kenneth)是一位土生土長的香港人,現於芬蘭進修。他拍攝家人從香港寄來手信或文件的信封,一點一點抹去雙方的地址,回應「流離」這個主題。

「我認為信封象徵了自己與家人,海外港人與香港之間的連繫。除此以外,我加入了兩張作品。一張是我在香港拍攝的社區影像,影像中是一對在公屋邨運動中的老人,另一張是我根據香港的影像,在芬蘭尋找相類似的主體,以作呼應。」

對於有大量港人離開,「目前的政治狀態下,自由與民主倒退大家有目共睹,接下來創作和創新的空間只會愈來愈小。一開始可能是民主,之後新聞自由,再而言論自由,之後恐怕連以前看似中立的言論、社運和工會都會受壓迫,這正是國安法之後的趨勢,所以看到港人離開,我深感明白,固然也無奈。」

Kenneth續說:「藝術當然可以回應政治和社會議題,但同時藝術需要一個自由安全的空間,去挑戰現有的潮流和權力機構,以打開新的討論,提出新的想像。我認為若每次做回應社會現況的作品,創作人都是自我審查或擔心被捕,這是一個畸形的現象。」

「但同時我想指出,藝術也不一定要直接回應社會議題甚至有明確的政治立場。這當然不是說政治和藝術沒有關係,但我認為正正是因為當前港人在政治上受到的壓迫,令創作人都有一種創傷後壓力症候群(PTSD),無法自由地也沒法騰出心神去談討想要談討的其他主題,而我認為正正是創作無垠的主題界限,去改變觀眾對世界的認知(而不是強化眾所周知的事實)才是藝術對文化和社會最有深遠影響力的地方。」

Kenneth稱,長期不在香港生活的他,能夠理解「離開了香港就不是真.香港人」的說法,「但同時我覺得這個想法本身就是一種無意義的分化。在很多受政治壓迫或深陷衝突的地區,流散(diaspora)是一種很重要的力量。因為他們既能明白家鄉的政治,也能了解國外的語境,以對外解釋家鄉的境況。」

「到了這個時刻,已經不是香港人之間互相的身份認同的問題,而是香港人的身份以至文化遭到抺殺,所以對我來說更關鍵的問題,反而是如何保留香港文化,以及堅持自己是香港人這個身份。」他即將在芬蘭及巴黎舉行幾場展覧。

攝影:《虎豹瑪莉》提供

撰文:#難分

#攝影誌 #zine #虎豹瑪莉 #流離

#陳焯煇 #馮凱鍵 #楊德銘 #方家遠 #楊天帥

#高仲明 #姚尚勤 #賴朗騫 #黃靖凝 #PW #BennyYau #鄭子峰

@browiepublishing @fupaomary

——————————————————————

文字有價,支持可持續的攝影寫作!

單次買杯咖啡:www.buymeacoffee.com/nathantsui

月費訂閱Patreon:www.patreon.com/nathannotes

——————————————————————

請追蹤難分:

Instagram:www.instagram.com/nathannotes

Facebook: 難分:攝影/寫作人

Mewe:https://bit.ly/2VCbsVV