【攝影三人談】攝影師陳的:

蓋上油漆的塗鴉 城市漸變的色彩

「我會觸摸牆身,記住不舒服的質感,我要把這種感覺放回書中告訴你。」

攝影:陳的、Benjamin Yuen

訪問:Benjamin Yuen、難分

整理:難分

2020年起,攝影師陳的走訪香港多區,尋找街上被油漆蓋過的塗鴉痕跡。那幾個月他編好日程,港九新界逐條後巷拍照,他觸摸凹凸不平的牆身,將那種不舒適的觸感,牢牢記在心裡。

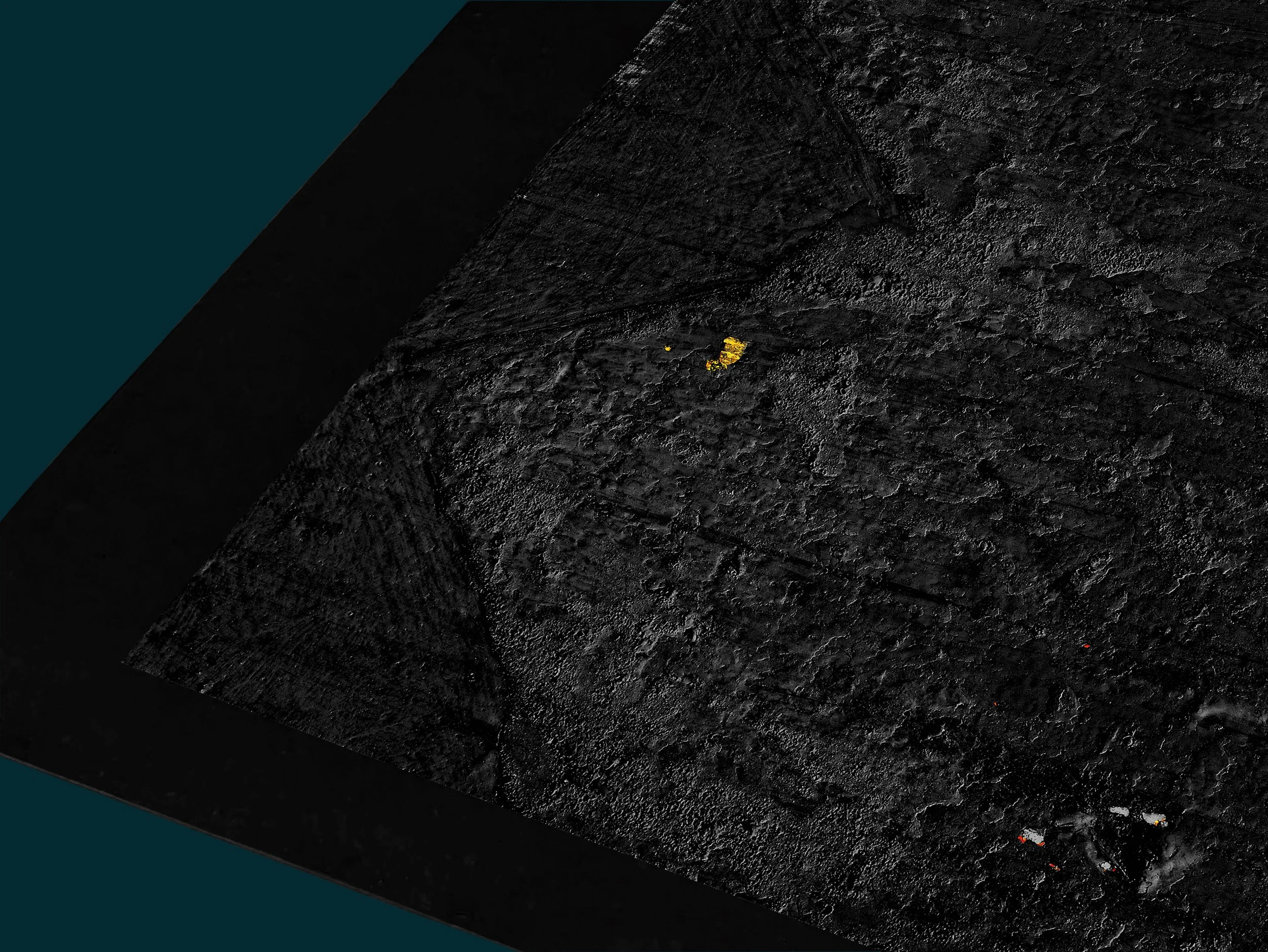

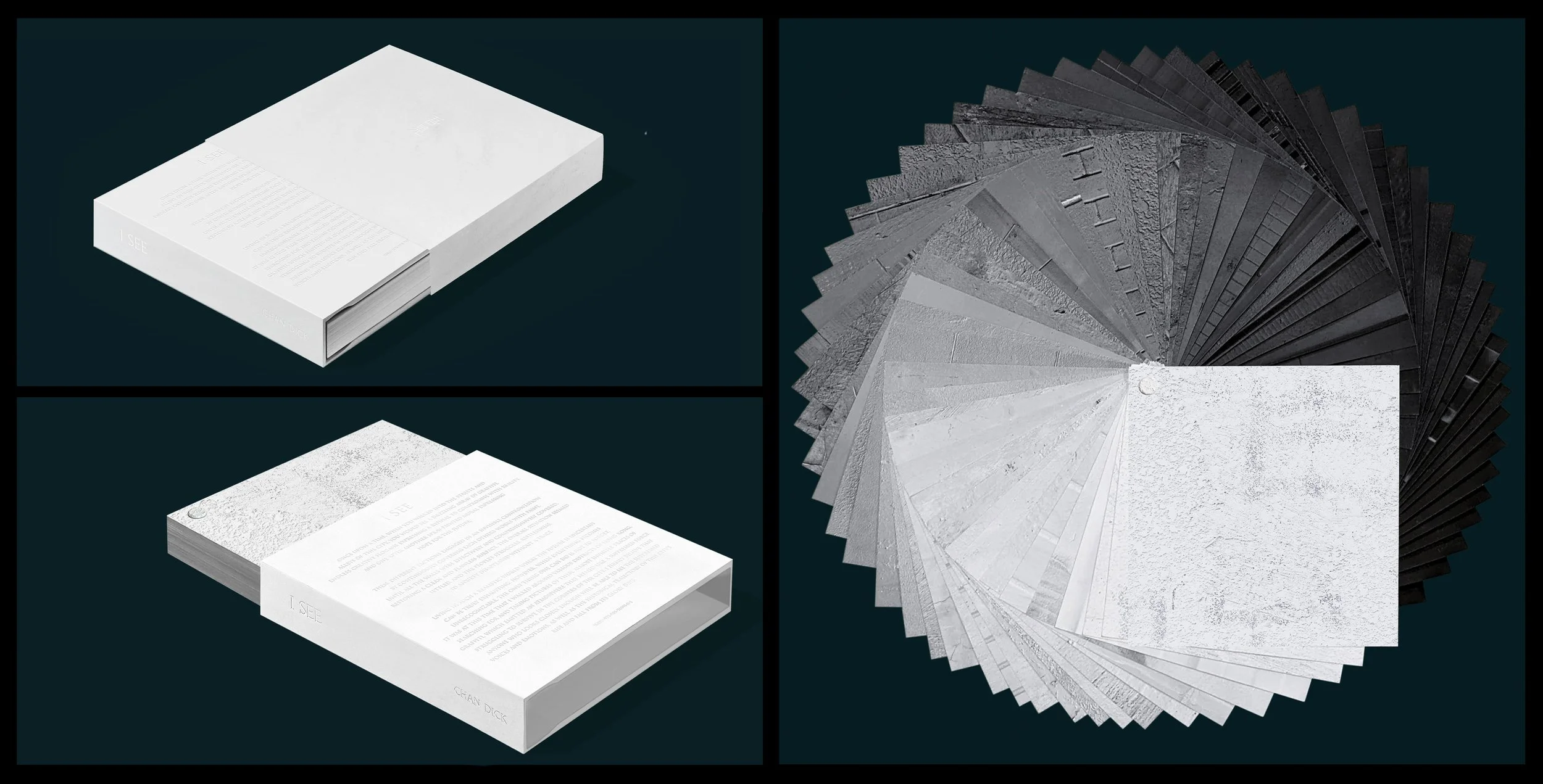

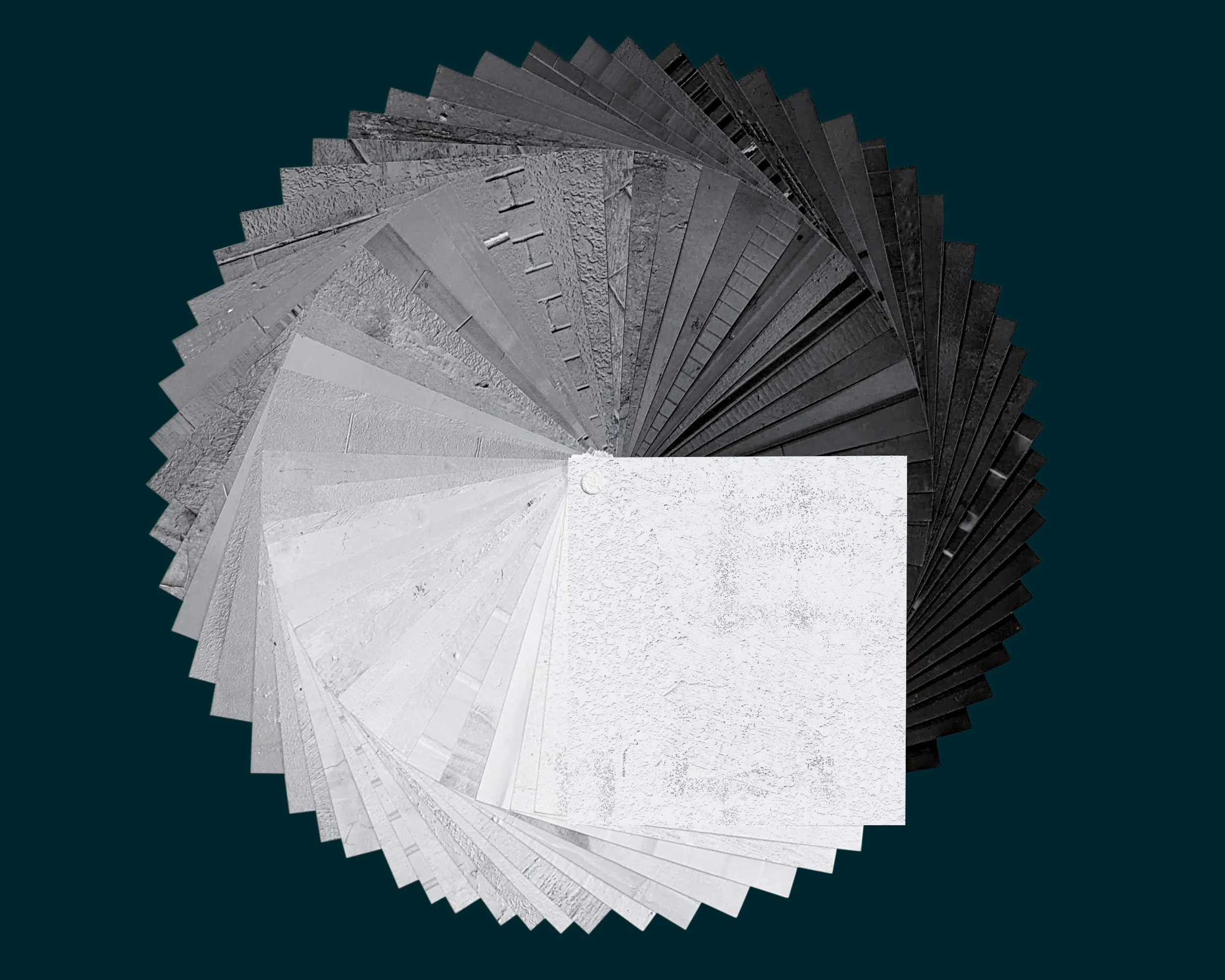

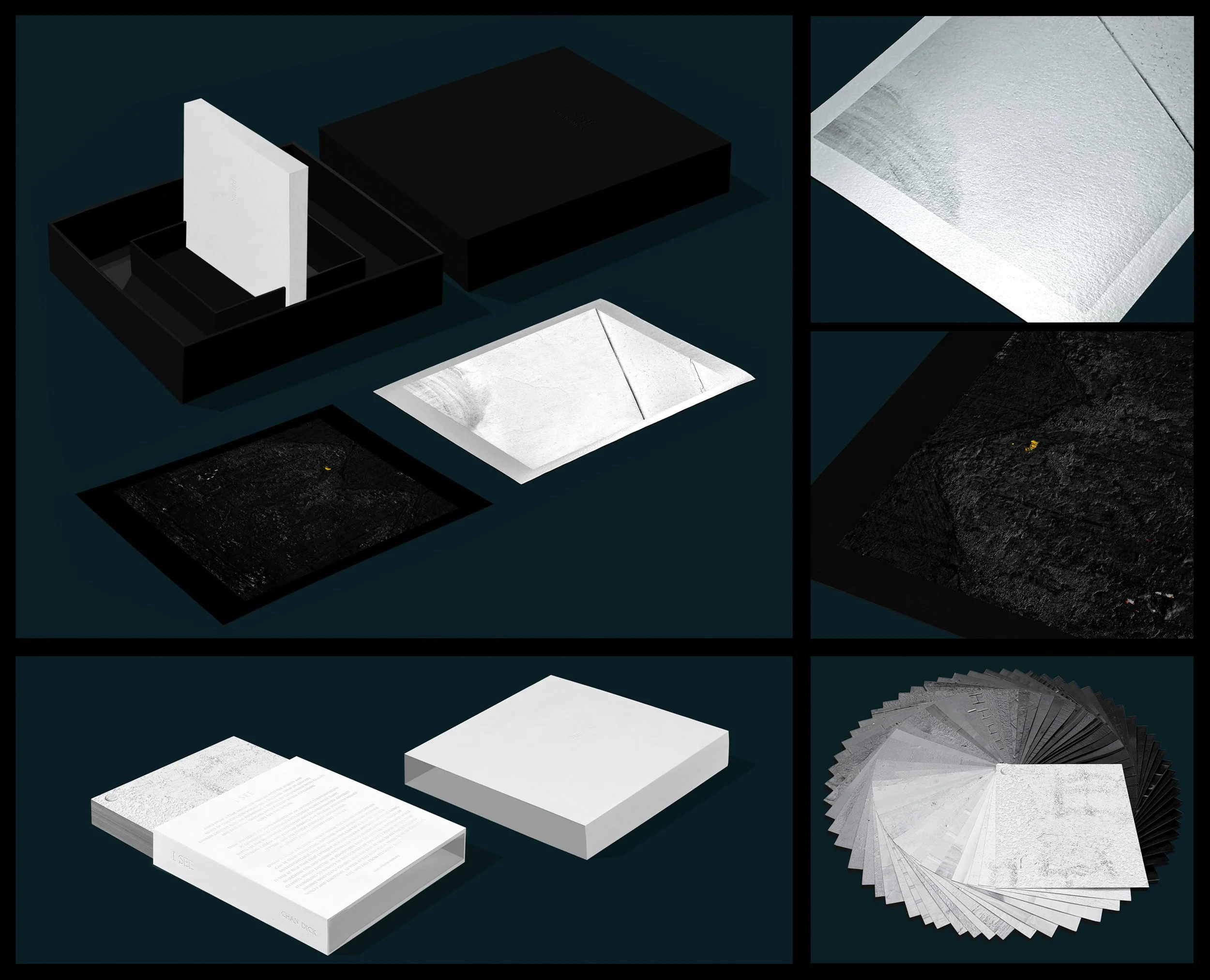

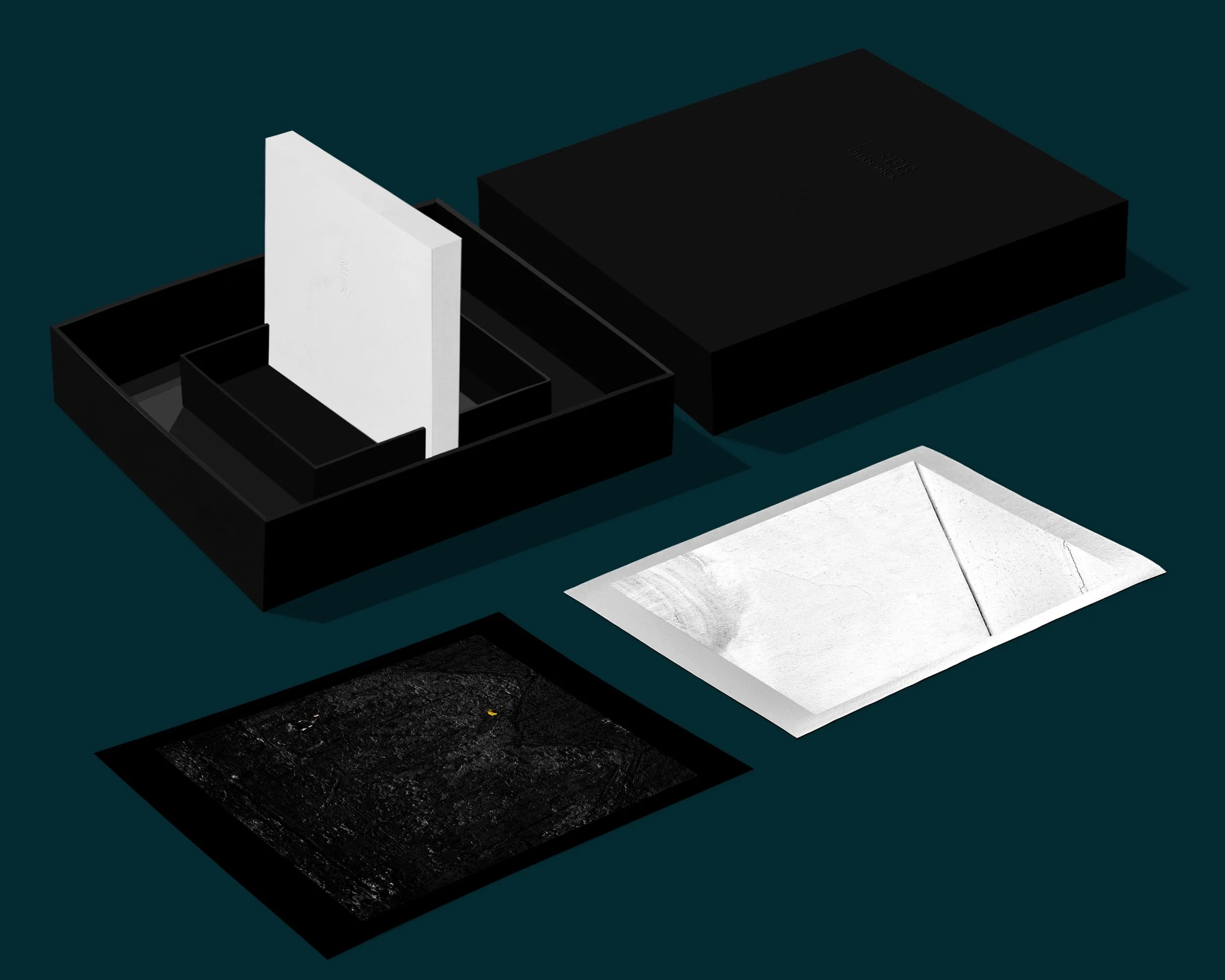

有別於其他攝影師拍攝城市景觀裡的塗鴉,陳的集中油漆寬局部特寫,抽空了環境和時空脈絡。最近,他把這批照片,出版成《吾見》攝影集。新書由白色到黑色排列,以獨有的形式,反映城市的轉變。

對筆者來說,陳的是個攝影圈裡特別的存在,他是業界著名的商業攝影師,近10年開始有自己的創作。他的《柴灣消防局》系列,被香港及日本美術館收藏,是少數當代香港攝影作品闖出亞洲的例子。後來他又拍攝過以人體標本作品《探》。

近年聚會不時會見到陳的身影,他總是一臉愁容,對我們說自己的出版計劃不順利,不知下一步該怎麼辦。筆者一直未有緣與這位攝影師詳談。

近日,陳的舉行「吾見陳的本書」活動,本想舉辦分享會,找來筆者和本地攝影書收藏者Benjamin Yuen 與讀者親身交流,奈何因一些原故無法成事。筆者惟有將三人對談,筆錄成Q&A,與各位讀者分享陳的創作背後的心路歷程。

(文字稍經編輯整理)

陳:陳的

B: Benjamin Yuen

N:難分

塗鴉

N:這幾年常聽你說起這個計劃,這本書造了多久?

陳:2020年開始,我第一天拍攝已經計劃出書,未拍之前已經想到,要用白到黑的方式呈現。

那時我留意到街上塗鴉,無論在甚麼地方、本身噴上甚麼顏色,都會被人用灰色來塗抹。那種灰有深有淺、淺到白色或者深到黑色都有。我的電腦螢幕有條用來「對色」顏色尺棒,由白到黑,腦袋便開始有這個畫面。

這本書最初叫作 Color Management (色彩管理),即是管理我們的色彩。外國人未必明白,於是改成《吾見》,我想當人們明白書的內容關於甚麼,心裡會說一句 I see(我明白了)。

N:你集中在塗鴉的原因是?

陳:我不是記者,去不到前線。第二是我手腳慢,這點我所有客人都知道。

街上愈來愈多油漆,讓我想起34年前,報紙上很小一格的照片,有些標語也是這樣當晚被清去。那時我大概十七、十八歲,我這代人對這件事感覺特別強烈。從前它好像很遠,與自己無關,30年後,看到街上每一個地方都有油漆,突然間將那種氣氛帶到這裡,所以想拍下它們。

我在這裡生活了那麼久,在六七暴動之後出生,那是時勢最平靜的時候,我看著這裡不斷變差,我的人生由最好、最平靜開始,去到最差的一段時間,我不敢說要這個地方做總結,但我起碼想和自己做一個總結。

N:為何堅持拍攝局部特寫?

陳:我也試過在晚上拍攝大環境,社會運動大多在晚上發生,油漆在夜晚會發出一種獨特的閃耀,有時街燈會集中照射在某位置,或會看見白天見不到的東西。我拍了一段時間,覺得不太適合自己。我儲了很多題材。拍過遊行龍尾,畫面裡一邊塞滿了人,另一邊沒有,很有趣。

我有一個原則,就是如果我參與其中,自己就不會拍攝,因為我會把很多情緒放在裡面。當時我強烈地想收起相機。這麼多年來,我第一次覺得拍照不是最重要。

圓圈

陳:有總結才有開始,永遠都是一個圓圈(cycle) ,設計師朋友提醒,讀者這樣很難揭開和閱讀,但我決定了這樣編排。

B:這個形式本身比照片說到的還要多,其實甚至不用揭開,想表達的事情已經在那裏。

N:形式本身有一個訊息(message)。

陳:愈到後期我愈不想人們專注個別照片上,更想人留意整體想法。我的創作媒介以攝影為本,但表達的東西不只是攝影,我不想這本書變了一本圖片書。這是我想擺脫的,我改了很多次,不知道成不成功。

風琴

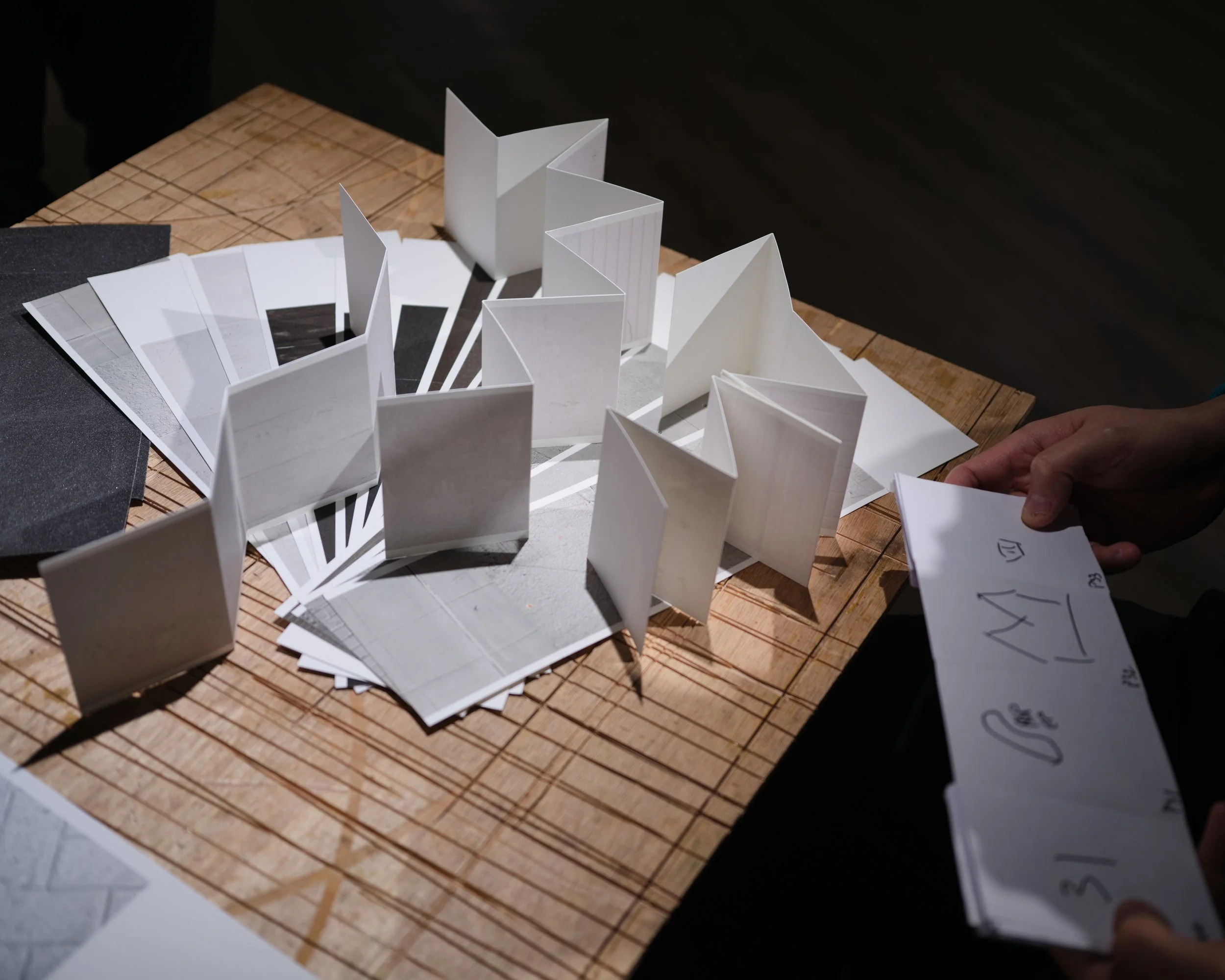

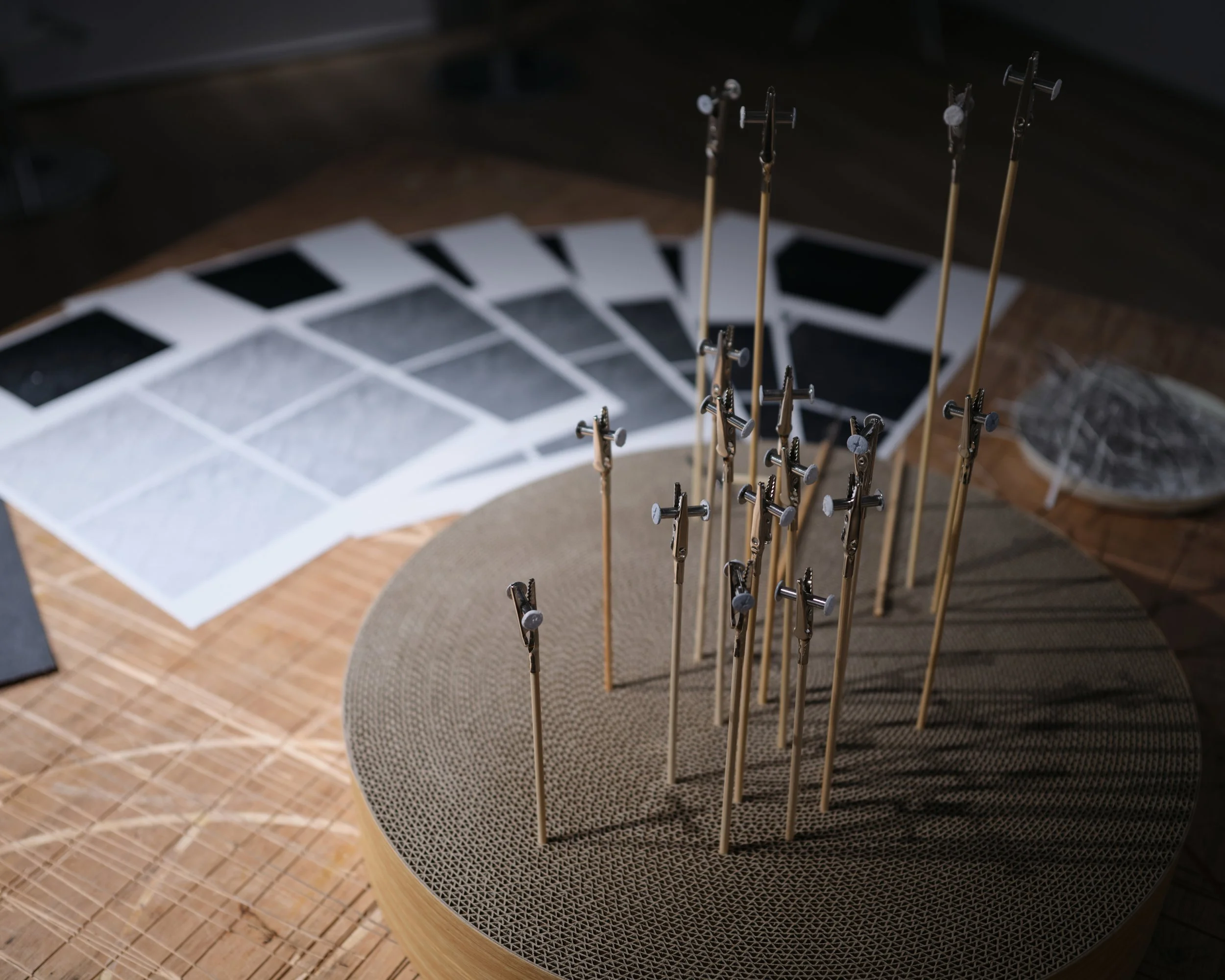

B:這本書之前還有甚麼其他狀態?

N:這個摺起來的,像風琴。

B: 每張紙立起來好像一幅牆 ,本身是個裝置作品(installation)。

陳: 人人都以為它是正方形,最後縮少了的版本尺寸為 132mm x 148mm,即 8 x 9, 這個版本有不同巧妙的擺放方法。

每一張紙之間駁不上去,而每張相有不同灰度,側邊無可避免會露出白邊。要不有預留邊位,或塗上顏色來避免這個問題,那我要塗多少種灰色?這令我放棄了這個做法。

每個版本都難去取捨。做攝影書(photobook)就是這樣,想到天花龍鳳也沒用,真實的問題,這輩子都解決不了。

順序

B:假設我拍一張照片,再後製出多個深淺光暗不同的版本,也可以排出這個漸變的色彩?

陳:不可太離譜,後巷環境暗就暗,光就光,勉強後製也沒有意思。我習慣在電腦螢幕選擇和排序相片,用細張縮圖(thumbnail)來看,知道大概效果。

N:你選照片時候,是以相的內容,抑或灰度為行?譬如你選出了10張全白的照片,你再在其中揀選?

陳:灰度先行,我先以顏色排個框架出來,再選照片,幸運地,發現這是可行的。

B:像 Zone System。(編按:風景攝影大師 Ansel Adams 等人發明的曝光方法)

陳:哈哈,Zone System 做書名都有趣。

B:我不太喜歡散修修一盒照片。那種形式讓我害怕,會把攝影師排列的次序調亂,除非有編號。

我有本新加坡攝影師 Woong Soak Teng 攝影集《Ways to Tie Trees》,他拍攝樹木被綁起來,被人們限制生長的照片。他找到白色背景,以閃光燈直打樹木,它也是一盒相片。

陳:之前我出版的《柴灣消防局》有編號,就是怕人們會調亂。

Woong Soak Teng 攝影集《Ways to Tie Trees》

陳的攝影集《柴灣消防局》

漸變

B:我覺得挺有趣,我們已經看了三個版本。

N:就算照片是完全一樣,呈現方式(presentation)不同,感覺就很不一樣。

陳:第二版我嘗試做回一本書的狀態,用底面雙面印刷。這版本特別的地方,是一張照片會在每一頁底面重複印刷兩次,更加擾亂讀者,懷疑自己沒有看過照片。

N:擾亂是甚麼意思?

陳:即是我做一些事來擾亂你的視線和看法,他們掩蓋油漆的出發點,也是擾亂我們。我想讓讀者感受到漸變是順暢的,從淺色一點一點慢慢深下去,這種不察覺的轉變,和這個和現在版本變化很明顯的樣子,不太一樣。

B:看到書的最後才發現,甚至有些人不會發現。

陳:這版本無分封底封面,向左就是西方揭法,向右就是東方書。

N:感覺沒有最終版本那麼好,大家覺得原因是甚麼?

B:我覺得始終是一本攝影書,買回來會有期望,能從照片中看到東西。現在的版本,我知道背後的點子,便對個別照片內容沒有特別期望,反而更著重欣賞整體表達概念。

另一本攝影師 Hans Leo Maes 的《Nothing to See Here》攝影集,同樣拍攝香港被掩蓋的塗鴉,書名有此地無銀的意思。有趣的是, 塗鴉要再有人在上面用油漆蓋住,才令它變成「作品」。當時有人說是一種新的字體「蓋過塗鴉體」,他拍攝抽象畫般似的畫面。

陳的拍攝的是塗鴉想顯露出來,又不能展示的狀態,說與不說之間的拉鋸。他的形式去說整個轉變的過程。「過程」是個重要的關鍵詞。最近舉行活動,與其是展示成果,更像展示「過程」。

Hans Leo Maes 攝影集《Nothing to See Here》

完成

N:這個版本令你覺得完成了?

陳(沉默幾秒):我直覺上這是最舒服的版本,我最想說的東西在這裡。是不是最好呢?有人覺得好,有些人覺得難閱讀。

最後我跟自己說,反正世上沒有多少人會印這樣的書,我又不是沒有出過書,之前幾本做了,所以無所謂。而且我覺得自己追不上整個局面的變化,再想人就會迷失。

B:這本書有什麼不滿意?

陳:有些事情要順其自然。開始時我一邊改一邊加不同的元素,後來我覺得可以簡單一點,開始減東西,現在這個版本我覺得OK。

B:這是很高的評價。

N: 你出書之後有放下心頭大石的感覺?

陳(哈哈大笑):賣晒才說吧。有一位和你們年紀差不多的年輕人跟我說:「原來世界可以這樣的? 」我覺得挺有趣。

檔案

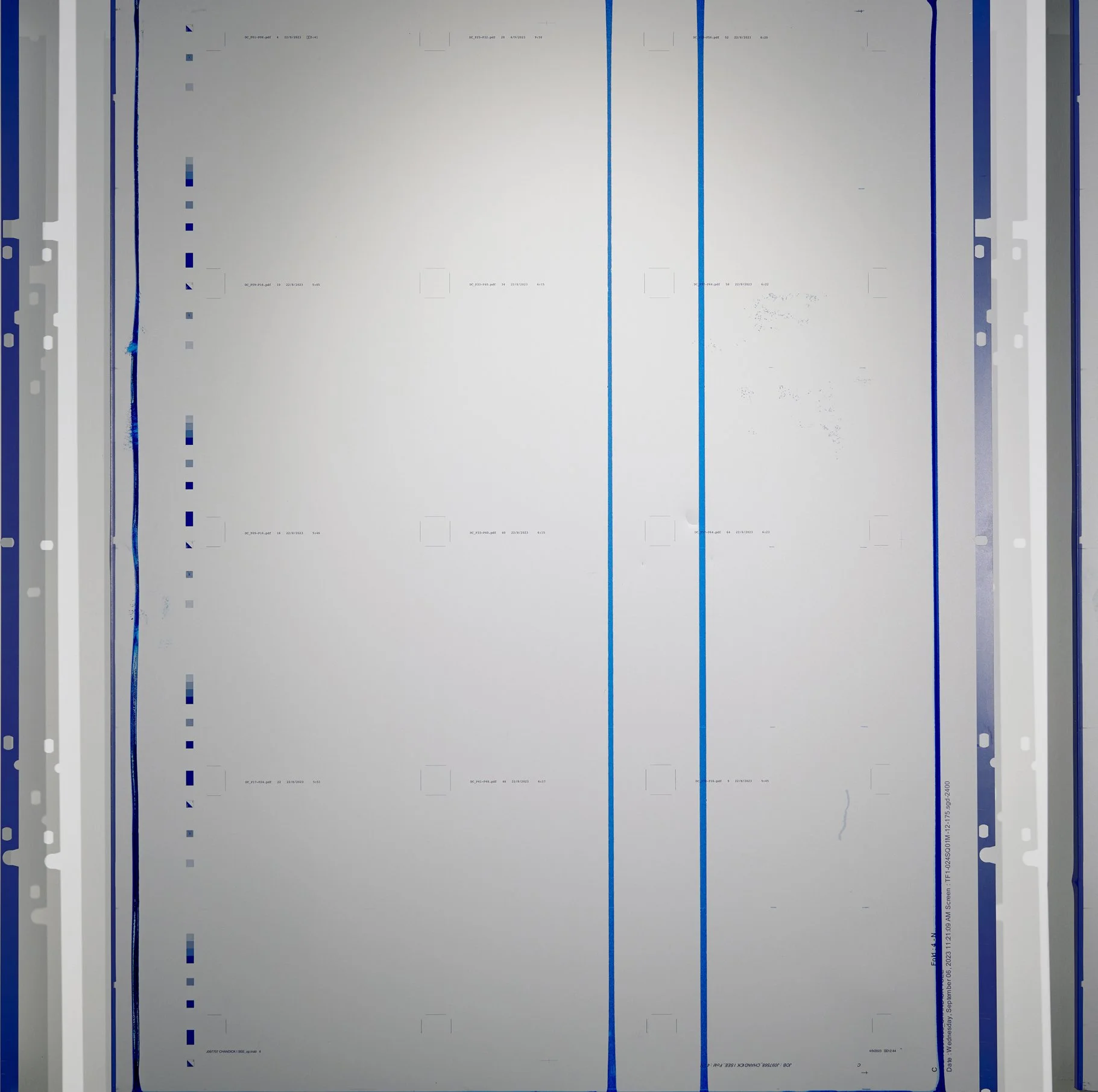

B:可以簡述一下技術難度?

陳:第一件事,有沒有人幫你印?這問題我從前沒有遇過。改一次檔案平均要個幾月,最後那次要動四種不同檔案,用了兩個多月去做。

不知道你試過沒有,對著一批照片太久,開始分不清,哪張較光哪張較暗,照片有沒有對比度,我已經對了這批照片三年。我休息一會回來,發現不對,又再改一次,過程很痛苦。

N:你可以說一次改檔案的過程嗎?

陳:正常印黑白照片,是用單色加一個 dual tone, 因為我的64張相裏面,有13張有顏色,我一定要用CMYK去印,那怎樣做呢?

首先你將一張照片,用Photoshop 複製多一張 Grey Scale 版本, 我有一個原來的檔案,另一個工作中的檔案,將檔案中 CMYK 四條頻道,先填上了白色。然後將 Grey Scale 版本,複製在CMYK 裡面 K 那條頻道裏面。

這13張彩色相片,上面是 K 頻道的黑白,中間「偷穿」了一個遮罩 (Mask), 才印到下面彩色。 然後再加一條 Cool Grey 4C 50% Pantone ,靠這個灰,讓照片印出來盡量不會偏色。如果照片色溫不一致,逐張照片翻揭可能不察覺,但全部旋轉出來便很明顯。

抑鬱

N:前幾年你精神狀態不太好,出完書後有改善嗎?

陳:現在都不太好。抑鬱症,靠吃藥維持到,做完書我是鬆了一點,覺得完成了一件事。完成不到這個階段,下一個不知何去何從。我女友會叫我先去做其他事,我說不行的。

我感到我們永遠都處於一個過程之中,只是暫時真的很難過。日子很難過,每天早上,我很強烈的不想起床。

N:你在說做書還是社會事件?這個狀態如果19年開始,已經三四年了?

陳:去年情況最嚴重,有些最要好的朋友離開了,去年突然面對一些很大的難題。客人在一年內走了,突然間好像生活也成問題,不知道做什麼,有些人走了事後才知道,說句再見的機會都沒有。

所有事加起來,我不想起床,不想看醫生,要想怎樣做這本書,又要想怎樣過生活。

社會意識

N:我不知道別人會怎樣歸類陳的,作為從前拍攝許多商業攝影的人,他同時很有社會意識,對社會事件感受很深。

陳:和我同年齡層那班人,大部份都不會和我一起,我有點辛苦,當你從小玩到大認識的街坊,突然間大家無話可說,你會感到世界很灰。

B:從事商業攝影的人來說,其他人好像照單執藥(N:收錢工作),他們未必會做很多自己的作品,沒那麼多東西想說。

陳:從前我以為自己過得不錯,拍攝市內最大型的廣告牌,最厲害的時候,金鐘站有一整邊是自己拍的照片。直到十多年前有位朋友突然問我,「你算是有名有姓的攝影師,從事攝影有十多二十年,有哪張照片你最喜歡?」

我想了十分鐘,我真的完全想不到,才開始創作自己作品。我覺得自己之前的二十幾年都白做了,我把自己前半身推倒。從前和現在的自己像兩個人,我不是很喜歡以前的自己。

以前的我認為用自己興趣去賺錢,很快樂。現在我卻覺得這樣會令你迷失,有時接案子,你想做好一點,但客人告訴你不需要,你就會開始懷疑自己的價值。

這兩三年更加不同,有些客人談不來。他們介意你是甚麼人。那個狀態很奇怪,那麼多年都未試過。

為何做書

陳:你覺得件事完了,但我不認同,甚麼叫完了? 現在這個狀態,只是一個過程。我覺得答案未曾出現,有些人會斷定了某些答案,我覺得不需要給它答案。

N:出了這本書對你來說的意義是甚麼?

陳:我從第一天已覺得,只有一本書才能表達到那種說法,書是最合適的呈現方式。我做了這麼久, 我印起本書,哦,就是這樣。那一刻雖然快樂的,但我真的沒有特別興奮。

再說,我為何要做一本書?最基本的一定是實體的閱讀方法。另外,我實體地和讀者交流。第三就是我很注重質感,紙、螺絲、盒子的質感。

我拍攝的時候,會步近觸摸牆身,記住那種不舒服的質感,我甚麼都做不到,唯一可以就是記住它,然後把這種感覺,放回書中告訴你。但有些事你做了出來,自然就會有其他事接著發生。

墓碑

N:精裝特別版,白色的攝影集以外,還附有一個黑色的外盒,盒中有個凹位,可以把攝影集放立於上面。封面採用常見於香港墓碑的字體,無色印壓在書面上。你過到墳場參考過墓碑嗎?

陳:我到過赤柱、跑馬地、中環大會堂對面的墓碑,它正是英籍時候墓碑的字體、寫法、排位,所有細節都跟足。

這兩種紙質加起來很容易骯髒,你看得愈多,經歷過,書脊壓印的字體便會愈明顯。我覺得是另一種痕跡。

N:以前很多有紀念對抗日軍的英兵墓碑,墓碑字體給你甚麼感覺?

陳:我覺得我們像一場戰爭,紀念那些陣亡的人。

N:油那螺絲釘,很有人情味(human touch),這是我很喜歡的一個細節。

陳:這是我第三個project,第四本書。這本書要牽涉一些手做的東西。原因有點老套,我覺得看得懂這本書的人,應該會覺得很傷心,所以我想需要給他們一些溫度。

B:也像是你用油漆掩蓋牆上的塗鴉。

重見天日

陳:我最後決定,把最黑的位置不印最黑。原來當我有權力去控制這件事,也會過了龍。我們現在咒罵的很多壞人,當你上了去有相同位置,又會做一樣的事,大家都迷失了,為一啖氣,還是為了件事?

過程中發生了兩件周邊的事,書裏面有的其中一張照片,是曾灶財在旺角橋底突然冒出來那幅作品,在重見天日之前我已經拍了。那一刻我覺得,原來陽光底下無新事,事情未必是我們預期的結果,而是下層的下層,再下一層出現了,又變了另一回事。

那一刻讓我知道,不用那麼擔心,只不過暫時未出現,這個狀態我們應該做些甚麼呢?就是甚麼都不用做。

B:可能有一天你是做一本由很黑去到很白。

陳:有可能的,但我不知道,太痛苦了,應該不會再做了(笑)。

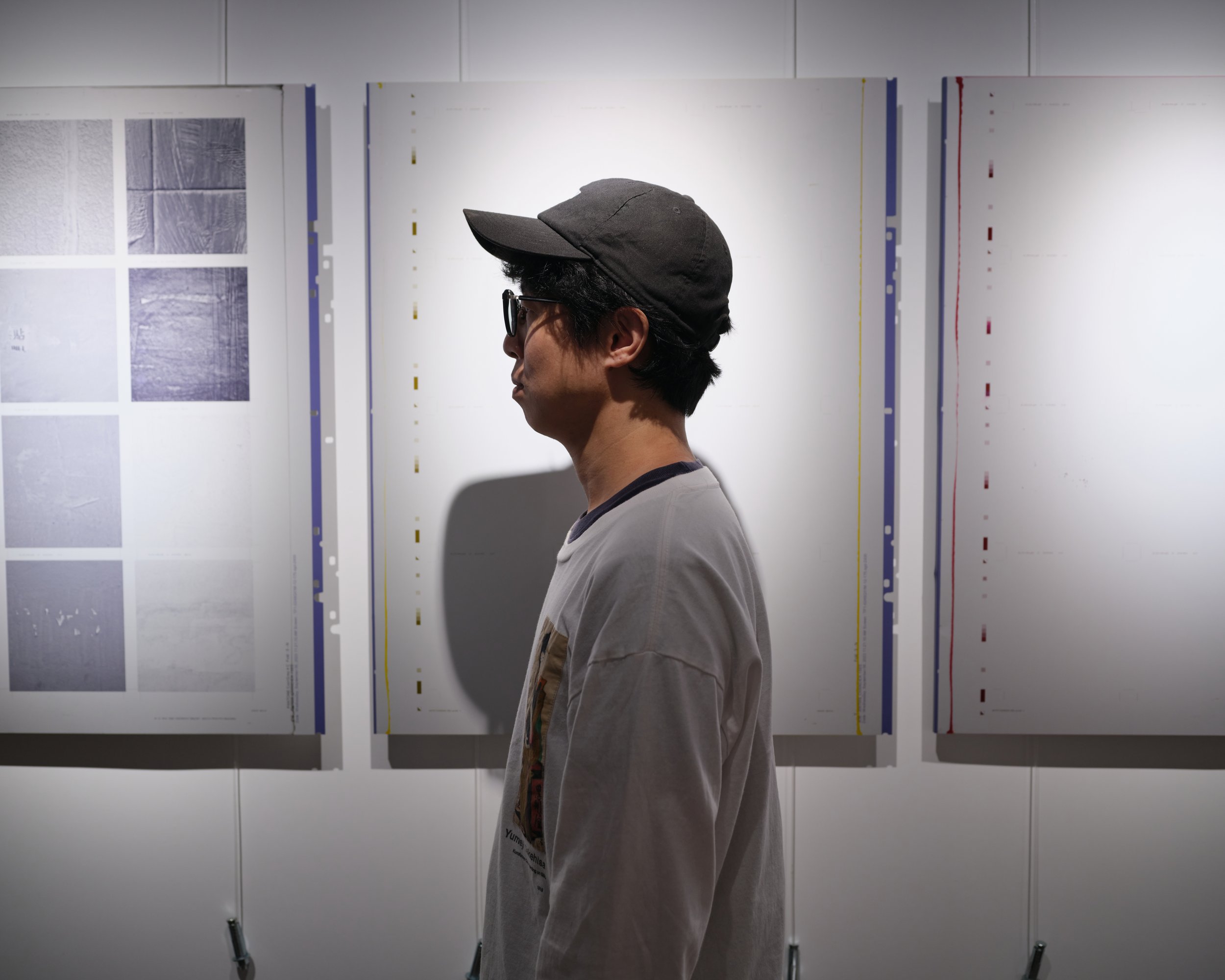

【一本攝影集的煉成 - 「吾見陳的本書」】

活動詳情

場地 :Galerie artellex

日期 :2023.10.7 - 10.23

時間 :12:00 – 19:00 ( 需預約 )

地址 :九龍長沙灣長順街 1-3 號新昌工業大廈2/F 204A室 (荔枝角地鐵 A出口)

預約連結 https://artellex.simplybook.asia/

攝影:陳的、Benjamin Yuen

訪問:Benjamin Yuen、難分

整理:難分

———————————————————

贊助難分,支持深度攝影報導

買杯咖啡:www.buymeacoffee.com/nathantsui

訂閱 Patreon:www.patreon.com/nathannotes

Payme 樂助 :https://payme.hsbc/nathanotes

———————————————————

追蹤難分:

Instagram:@nathanotes

Facebook: 難分:攝影/寫作人